3533份问卷真实反馈:给乡村儿童的自然课,到底有什么用?

每周一节自然课,

究竟能给乡村儿童带来哪些改变?

改变一直在发生

曾经,学校的操场上,一些孩子还以比赛踩西瓜虫为乐;如今,当窗帘后掉出一只虫子,其中一个男孩会小心翼翼地将其移到安全之处,并认真地告诉老师和同学:“不能踩死它,它也是一条生命。”

图片由AI生成

曾经,这些孩子还是课堂上沉默的 “局外人”,总低着头神游;如今,他们的潜能被悄然唤醒 ——能发现别人没有发现的细节,能主动带领小组开展小组活动,这些被主科分数遮蔽的光芒,终于被老师和同学们看见。

图片由AI生成

这些温暖而真切的改变的起点,源于《教室里的自然课》公益项目。

2022年以来,在爱心企业与社会大众的支持下,一个地球将《教室里的自然课》公益项目带进了全国21个省、直辖市的城市和乡村地区的179个校内外教育基地,累计开展1272节自然课,触达学生44195人次。孩子们对自然课的喜爱溢于言表,授课教师们也感慨:“在自然课里,我也在和孩子一起成长。”

自然课为何能让孩子如此着迷?它给学生带来是一时的新鲜感,还是长久的成长养分?教师在授课过程中又能获得哪些启发?这些问题,需要科学的教育评估来回答。

为科学验证《教室里的自然课》项目价值、推动项目持续优化,并回应社会爱心人士的关切与期待,自2023年起,一个地球与中山大学生态学院专家团队合作,持续开展自然课成效评估,为项目课程量身设计全过程科学评估方案,用专业视角分析自然课的价值。

2025年6月,针对由上海宋庆龄基金会 - 东亚银行专项基金支持的 15 所 “萤火虫乐园” 项目学校,覆盖其中参与自然课(2024秋季-2025春季学期)教学的700多名师生的评估工作完成。我们迫不及待地邀请大家一起解读这份评估报告的重要结果。

我们评估的目标、维度与方法

教育成效评估旨在了解课程目标达成情况以及实际授课成效,为课程进一步迭代优化提供建议。评估方法采用 “质性研究与量化分析相结合” 的方式,通过问卷调研、绘画创作分析、实地探访、深度访谈及内容梳理等多种手段,力求从多个维度捕捉学生在自然课学习过程中的真实转变。

整个评估围绕自然课2024~25学期课程的全过程开展。评估对象包括11省15市的15所乡村小学2-6年级719名小学生、授课教师,并邀请同年级其他班级学生作为对照组。这些学校分布于多个省份,民族背景多元,可以进一步探究课程在乡村教育场景中的实际影响,为项目的持续推进与优化提供扎实依据。

评估流程设计示意图 © 胡思帆/梁智健/一个地球

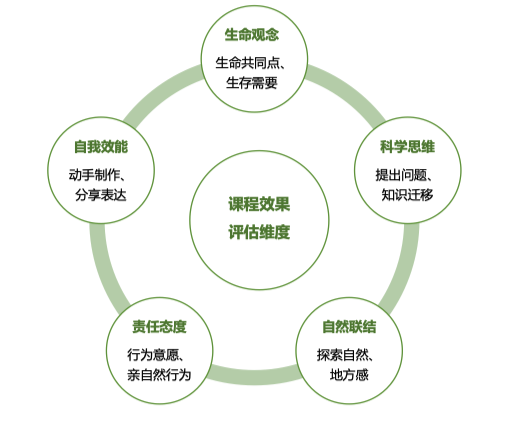

其中,学生课程成效中的核心维度包括生命观念、科学思维、自然联结、责任态度和自我效能。评估希望从多个维度考察课程对学生全方位的影响,并从知识、态度、意愿、技能和行动等多个层次,反映学生在课程中发生的变化,以及相关成效的溢出情况。

学生课程成效的主要评估维度

© 胡思帆/梁智健/一个地球

最终,项目累计收到课程组和对照组的前测、过程测和后测问卷3533份。经过数据匹配和校验,前后测匹配后,获得有效学生问卷647套(有效率67.19%),有效教师问卷23份。

2024年11月、12月,一个地球与专家组共同走访了位于江西和贵州的4所学校。专家还通过线上、线下深度访谈15所学校学生60名、教师23名,收获了非常多鲜活的案例。

项目组共计回收问卷3533份 ©️一个地球

学生分享他们自然课后的故事 ©️一个地球

专家正在与授课教师交谈 ©️一个地球

我们的评估结论

量化数据分析表明,授课学生在生命观念、自然联结、环境责任和自我效能等多个维度均有显著提升。结合其他评估方法,专家组认为整体上,自然课为乡村小学的学生们带去了大自然的奥秘以及野生动物的生存故事。

在这些故事的学习和接触中,激发了学生对自然的兴趣,也深化了对自然的理解。同时,学生自身的能力及自信心的树立也在自然课的学习中得到了很好地锻炼和发展。授课老师们在教学中,不但见证了学生们在自然课中的这些成长,也收获了自然课对自身教学的扩充及视野的扩展,也在自然课中与学生共同成长。

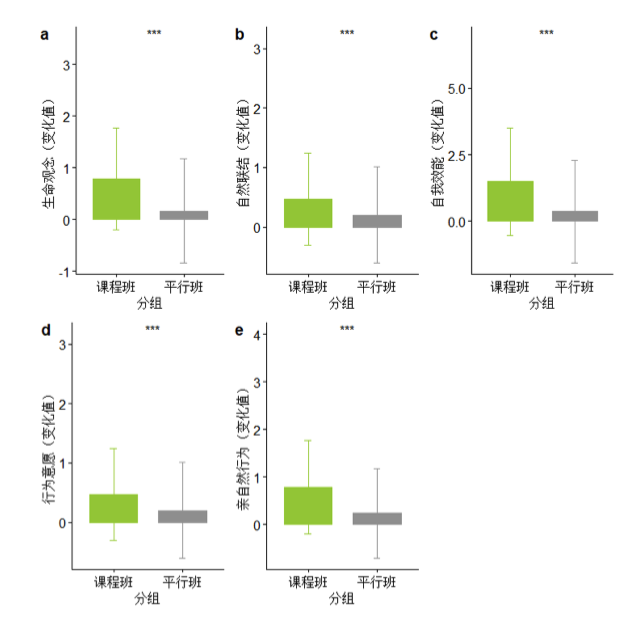

课程班与平行班学生在各维度方面的差异比较图(n=647)

自然课前后

高阶思维和亲自然行为的变化

接下来,我们将着重分享学生在生命观念、自然联结、自我效能方面的评估发现。

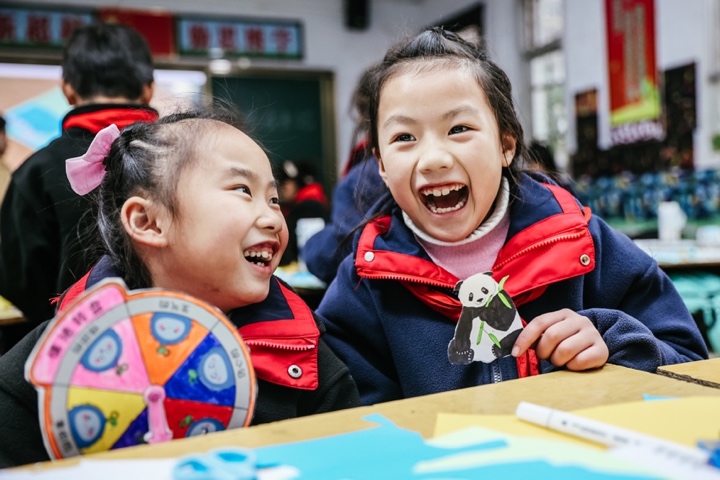

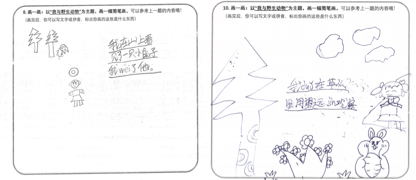

自然课上孩子开心的笑脸 ©️一个地球

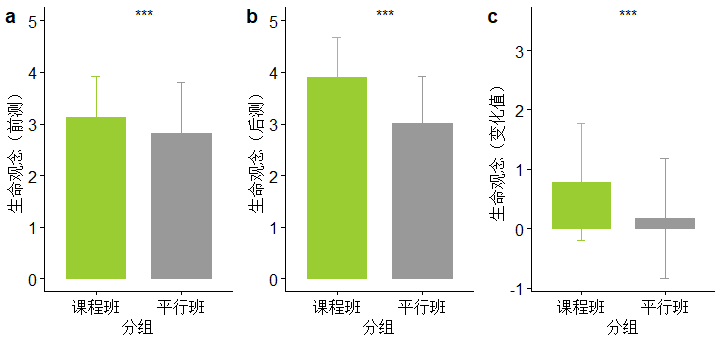

生命观念逐步建构:成为生命的守护者

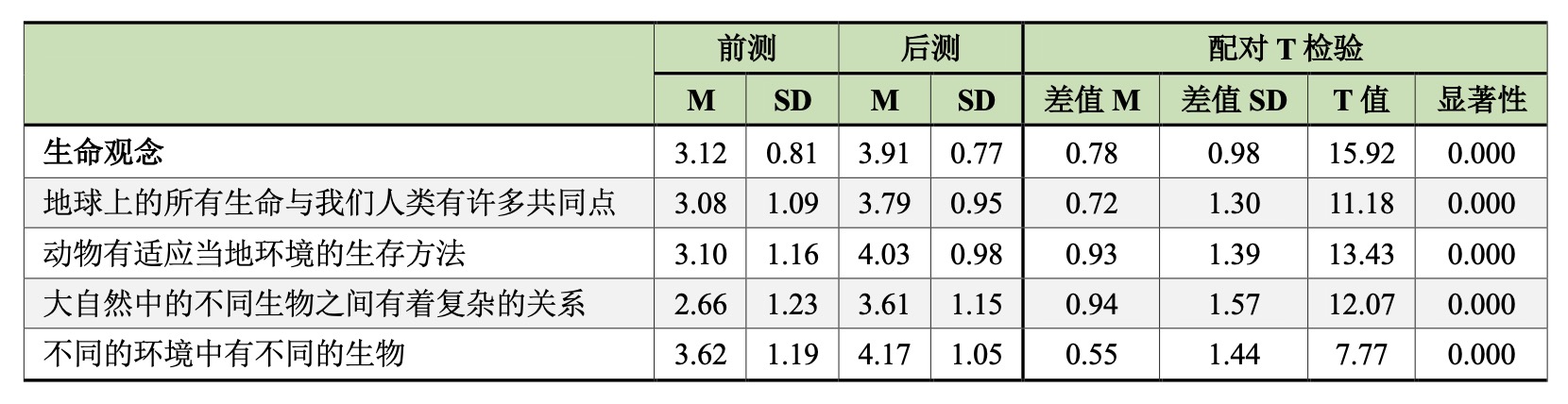

在参与自然课前,课程班学生对生命观念的理解总体处于中等水平,特别对于不同生物间的复杂关系理解程度较低。经过自然课后,学生的生命观念整体得到明显提升,并且在各细分项都表现出了显著的效果。

课程班学生的生命观念前后测配对比较表(n=418)

无论是课程班学生自身的前后变化比较,还是将其改变程度与平行班学生相比,都验证了自然课在提升学生生命观念方面取得的显著效果。

课程班与平行班学生在生命观念方面的差异比较图(n=647)

在课后的深度访谈中,一位老师回忆道:

“有些男生以前喜欢在操场比赛踩西瓜虫。昨天,教室窗帘后掉出一只虫子,曾经踩西瓜虫的男生迅速将它转移到安全位置,还告诉我不能伤害它。”

从破坏性游戏到主动保护微小的生命,折射出课程在生命教育层面对学生潜移默化的影响,体现了自然课在培养学生生态伦理观方面的独特价值。

自然联结逐步建立:身边环境变得有趣

自然联结是个人在情感和认知上感觉到与自然相联系及属于自然的程度,是人与自然保持健康关系的必要条件。自然课的上课场所是在学校教室内,没有直接设计直接接触自然的体验环节。那么课程是否使学生产生了自然联结与探索的好奇心,并溢出到户外亲自然行为呢?

江西港边的同学们的第一次观鸟经验 ©️一个地球

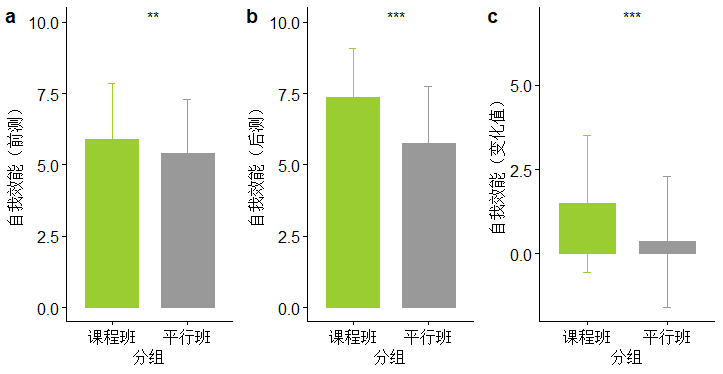

课程班学生在参加自然课前,已经有一定程度的自然联结,特别对于本地的动植物或自然环境有很多喜爱之情;经过自然课后,学生的自然联结在原有基础上又得到显著提升。

课程班学生的自然联结前后测配对比较表(n=418)

课程班与平行班学生在自然联结方面的差异比较图(n=647)

评估结果表明,无论是课程班学生自身自然联结前后变化的比较,还是将其变化程度与平行班学生比较,都充分证实自然课能够显著加强学生与自然的联结。

自然课为学生产生亲近自然、探索自然的兴趣埋下了种子。学生对身边的自然有了更多的观察和探索,能够更加具体地描述过去被自己忽略的家乡的自然环境。

学生绘画作品。左图课程学习前,右图课程学习后

以这幅绘画作品为例,画面开始大量出现更多学生易见的野生动物,例如昆虫、蜘蛛、蛇等,并且能够绘制出它们的生活状态。

自我效能提升:终于被看见的“局外人”

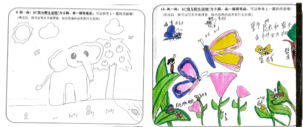

课程评估结果显示,课程班学生自我效能感与平行班相比到了非常显著的提升。

课程班与平行班学生在自我效能方面的差异比较图(n=647)

访谈发现,自然课为外界定义的“学困生”创造了一个去标签化的教育空间,让他们可以在非主科的方面实现自我突破。

这些在文化课中找不到自己闪光点的学生,开始展现出被遮蔽的潜能——动手实践、艺术创作、细节观察、团队合作等,而这些优点,也终于被老师和同学们看到。

学生自豪地展示作品 ©️一个地球

科学思维萌芽:探索行为被激发

学生们在学习自然课的过程中,表现出强烈的好奇心,在问卷中提出了涉及野生动物的生物演化、生活习性的科学问题,并且很多学生也会选择观看相关视频、阅读相关书籍来继续了解野生动物。这些都能体现自然课对锻炼学生们科学思维的作用,课程内容也激发了学生对相关主题的好奇心。

探索世界需要一颗好奇心 ©️一个地球

关于野生动物主题绘画

主题绘画的形式,能够更加综合、具象地反映出课程内容对学生野生动物认识及 生命理解的影响成效。

整体来看,自然课的学习让学生对野生动物及其生活习性、栖息地有了更深入的认识,同时也加深了他们对生命的理解以及对人与自然关系的思考。通过对比同一学生在课程前后的绘画内容,可以看出自然课在多个方面促进了学生认知水平和能力的提升。

野生动物栖息环境认识的提升

在后测的绘画中,学生能够充分描绘了所画动物的生活环境特征,将野生动物置于其栖息的大自然中,反映出自然课给学生在野生动物栖息地认识方面带来了极为充实的内容传递和有效的理解提升。如下图所示,课程前授课班该学生主要勾勒单个或多个动物的轮廓,画面内容单一,课程结束后,同一名学生在绘画中将动物绘制在其栖息地中。

绘画题前后测比较,左图课程学习前,右图课程学习后

(栖息地认知维度)

科学方法的掌握

在自然课学习后,学生能够描绘出观察动物或找寻动物的具体方法或所用工具。学生了解了观察野生动物和找寻它们的具体方法,比如追踪动物的脚印或使用望远镜等工具。并且从画面中可以看出,学生野生动物保持了距离。

绘画题前后测比较,左图课程学习前,右图课程学习后

(科学方法维度)

人与野生动物关系的理解

对比学生课程前后的绘画,反映出他们认识到人与野生动物之间应该保持一定的距离,以及人类行为应该尽量减少对野生动物的干扰。

绘画题前后测比较,左图课程学习前,右图课程学习后

(人与野生动物关系理解维度)

教师视角:自然课带来的变化

被重新“看到”的学生

在对教师的深度访谈中,多位授课教师特别提及班级中部分学生的显著转变。这些学生通常在传统主科学习中表现欠佳,甚至被视为 "课堂边缘人",其学业表现与行为习惯常使老师、同学困扰。但是在自然课上,老师第一次发现他们的眼睛里好像也有求知的光芒:

“虽然他们在文化课上找不到自己的闪光点,但是善于在自然课上能找到细微的小知识,这是学霸们没有发现的。”

“我们班有几个同学,他们在主科方面跟不上,但是在自然课上表现得很好。在这里得到了认同,然后,他们对自然课也更加热爱,比那些语数英比较好的同学表现得更加积极、认真。他们还会主动承担起小组中的一些任务。”

这些不被注意的孩子在自然课上开始闪闪发光,他们发现“原来我也可以做到!我也有很多优点”,他们的闪光点也终于被周围的人看到,大大缓解了学生的挫败感,重构他们的自我认同。

小组激烈讨论中 ©️一个地球

更令人欣喜的是,一些学生由此产生了学习迁移效应(如不再课堂瞌睡、尝试理解教师指令),表明自然课可能成为改善学生整体学习状态的切入点。

专注上课 ©️一个地球

表达能力的发展与心理调适

许多老师在自然课中鼓励学生敢于表达和展示,通过“不评价表达质量,只鼓励参与勇气”的方式引导学生,促进学生自由表达。经过一段时间的学习,教师们发现,刚开始仅能讲述一两句的学生,逐步发展出有序讲解的能力。

学生在讲台上自信分享 ©️一个地球

自然课还成为了学生释放压力的途径。教师观察到学生通过自然课释放主科学习压力,印证了实践类课程在青少年心理健康支持体系中的潜在作用。

缓解心理压力对于乡村儿童来说尤为重要,根据中国科学院心理研究所发布的《2024年我国欠发达地区农村学生心理健康报告》中国欠发达地区的农村学生,抑郁风险高于全国平均水平。

父母离异、隔代养育,也是受评估项目学校一些学生正在面临的困境,他们身边或许没有可以分享和安慰他们的人。自然课轻松明快的课堂成为了他们缓解压力的渠道:

“在小组合作的时候,学生可以互相展示自己的作品,或者溜达着去看看别的组的作品,我还会给他们拍照或者录一些视频,他们都非常快乐,能够得到释放和解压 ”

课程中的角色“球球”也成为了他们的倾听者,在《给球球的来信中》,不少学生与球球分享他们的开心或不开心的日常。

自然课的学生写给球球的信

在走访和访谈的过程中,我们也了解到,孩子们在课堂上发言也会时常结合自己的真实生活经历,他们的回答或许不是“正确答案”,但是时而让人捧腹、时而让人心酸的分享,给了学生抒发自己内心情感的机会。

留住孩子眼里的童真和快乐 ©️ 一个地球

师生间的桥梁

自然课营造的轻松氛围与传统主科课堂形成鲜明对比,教师角色从“知识权威”转变为“共学伙伴”,降低了学生的表达焦虑,拉近了师生之间的距离。

“当我进入自然课时,非常放松。平时我在语文课上可能有些严肃,与学生之间交流很少。自然课帮助我与学生拉近距离,他们平时不敢大胆发言,而在自然课上他们都很想发言。”

“语文课与自然课的课堂氛围完全不同。以前是成绩比较好和开朗的同学与我的关系很近。然而在教授自然课之后,那些成绩不好和内向的同学,也因为自然课和我的关系变得更亲密。”

教师与学生在课堂上 ©️一个地球

教师个人能力的提升

自然课对教师的影响,不仅体现在师生互动中,也延伸至教师专业能力的成长。

教师们反馈,自然课的课程设置,很好地降低了教师开课的压力和投入的时间精力,弥补了乡村教育中自然科学课程师资力量不足和课程资源缺乏的困境。并且,通过上这一学期的自然课,他们自身在教学方面的跨学科融合教学能力得到了提升,同时,自然课的科学知识和许多动手课程也使老师的科学素养培育能力和实践活动教学能力得到了提高。

港边中心小学张老师写下的自然课授课感想

©️一个地球

思考

本期的评估研究再次验证了自然课在乡村教育中的独特作用和潜力。不仅能够提升学生对自然的理解和认识,更重要地是还能对学生的自我效能感培养、自信心树立等综合素质起到极为积极的促进作用,这对乡村儿童的个人发展具有重要和深远的意义。

对于乡村教育中的教师群体而言,自然课拓展了老师们跨学科教学的能力,也为乡村教育探索及校本课程建设提供了重要参考。

同时,项目组也从执行过程和评估结果中提炼出了自然课可以进一步优化和提升的空间,团队未来也会在未来的课程中进一步加强跨学科内容的融合,并为项目学校拓展更多教学辅助资源,引导学生将课程中的知识更好地运用到自己的日常生活中去。

自然课留给孩子们的,不止是他们学生生涯里一段新鲜、快乐的片段。那些在课堂上播下的种子 —— 对世间生命的珍视,对万物共生的理解,对未知世界的好奇,会随着他们的成长慢慢扎根、抽芽。

去探索自然中的奥秘吧!©️一个地球

那些在自然课里获得的养分,会化作他们看待世间万物的温柔视角、应对困境的坚韧力量,以及与万物相连的共情能力。让他们带着对自然的敬畏、对生命的热忱走向更远的未来。

带着你的好奇心向起航!©️一个地球

致谢

感谢上海宋庆龄基金会-东亚银行专项基金与互联网爱心人士对项目提供的资助与支持。

感谢中山大学生态学院对本项目评估工作提供的支持。

感谢《教室里的自然课》二期项目的15所萤火虫乐园项目学校的校领导及师生对评估工作的大力支持。

文字|胡思帆 梁智健 任珺颖

审核|陈璘

排版|kx

关注地球合伙人

地球合伙人是由一个地球自然基金会发起月捐项目。“一个地球”奔走在一线,在月捐人的共同支持下,完成系统的物种保护工作,涉及野生大熊猫、雪豹、东北虎、长江江豚、中华白海豚等,工作内容主要包括栖息地保护、社区共建、公众教育。

其中,公众教育项目包括环境教育教材与课程研发、讲师和志愿者培育,公益活动和公众倡导。一个地球出版教材先后荣获上海市优秀科普图书奖、梁希科普奖、全国优秀林草科普作品、中国林学会优秀课程方案等。